17 von 20 Softdrinks enthalten Mikroplastik

Das Umweltbundesamt hat in unserem Auftrag 20 im Lebensmittelhandel erhältliche Softdrinks (15 Limonaden und 5 Eistees) verschiedener gängiger Marken und Hersteller auf Mikroplastik untersucht.

Mittels Fourier-Transform-Infrarot (FTIR) Spektroskopie wurde Mikroplastik in der Größenordnung von 0,025 - 0,5 mm (entspricht 25-500 µm) quantitativ erfasst. Die untersuchte Menge pro Probe umfasste mindestens 1 Liter. Untersucht wurde auf die 10 häufigsten Kunststoffarten, die am europäischen Markt zur Anwendung kommen.

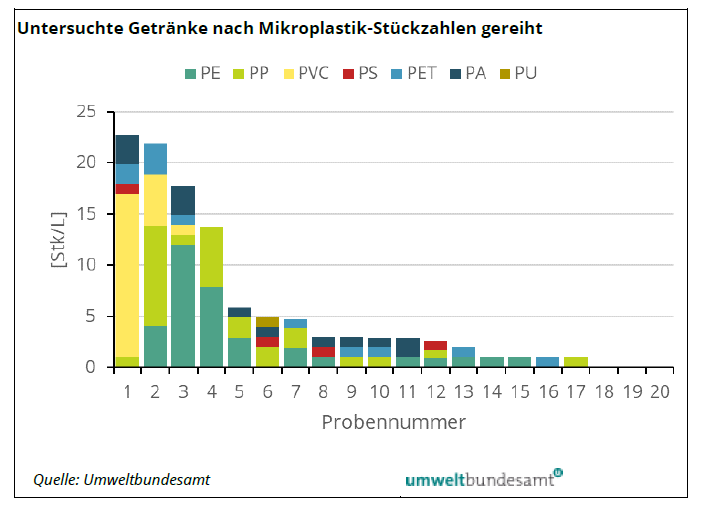

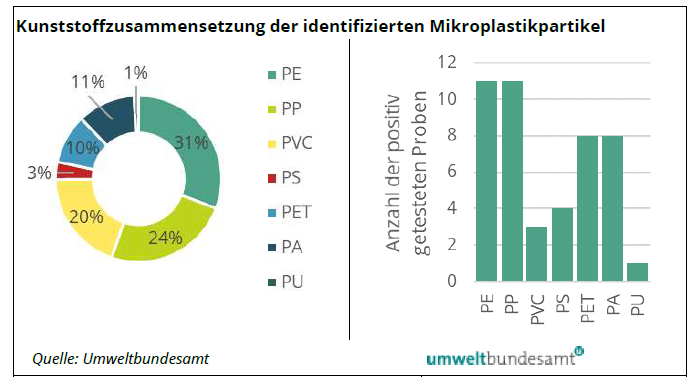

85 Prozent der Proben, also 17 von 20, enthielten nachweislich Mikroplastik in der Größe zwischen 25 und 500 Mikrometer (µm). Insgesamt wurden in den 20 Liter untersuchter Getränke 112 Mikropartikel in der detektierten Größe gefunden. Das entspricht einem Mittel von 5,6 Stück/Liter. Der Maximalwert lag bei 22,7 Stück je Liter.

Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Polyvinylchlorid (PVC), Polystyrol (PS), Polyethylenterephthalat (PET), Polyamid (PA), Polyurethan (PU)

Was versteht man unter Mikroplastik?

Unter Mikroplastik versteht man verschieden geformte, feste, unlösliche und nicht biologisch abbaubare synthetische Polymere mit einer Größe von 0,1 µm bis 5.000 µm (0,001 mm - 5 mm). 100 µm entsprechen in etwa der Dicke eines Blatt Papiers, während 5 mm der durchschnittlichen Länge einer roten Ameise entsprechen. Im Fall noch kleinerer Plastikpartikel spricht man von Nanoplastik. Die winzigen Kunststoffteilchen können aus verschiedenen Kunststoffarten, wie z.B. Polyamid (PA), Polyvinylchlorid (PVC) oder Polyethylenterephthalat (PET), bestehen.Wie kommt Mikroplastik ins Getränk?

Mikroplastik kann auf unterschiedliche Arten in die Getränke gelangen. Ein Grund kann der Eintrag aus der Verpackung, also Verschluss und Flasche, sein.

Eine weitere Ursache können Artefakte aus dem Herstellungsprozess oder durch Abrieb beim Verschließen oder Öffnen sein. Bei Kunststoffen, die kein Teil der Verpackung sind, kann der Eintrag aus der Produktion oder aus den verwendeten Rohstoffen (entweder Zucker, Aromen oder Wasser) stammen. Die Spurensuche nach der Eintragsquelle gestaltet sich allerdings als sehr schwierig, denn PVC ist zum Beispiel Bestandteil von Schläuchen und Dichtungen der Abfüllanlagen, bis hin zu Vinylhandschuhen und Haarnetzen von Mitarbeiter:innen in der Produktion.

Welche Arten von Mikroplastik gibt es?

Es gibt sog. primäres Mikroplastik, welches gezielt hergestellt und bewusst Produkten, wie z.B. Kosmetika, Farben, Düngemitteln, hinzugefügt wird. Sekundäres Mikroplastik hingegen entsteht durch Zerfallsprozesse größerer Plastikobjekte, z.B. durch natürliche Verwitterung von Plastikmüll, der achtlos in der Natur oder im öffentlichen Raum weggeworfen oder liegen gelassen wird. Auch durch mechanischen Abrieb, beispielsweise von Autoreifen oder durch Waschen von synthetischen Textilien, entsteht sekundäres Mikroplastik. Bei der Zersetzung von Kunststoffabfall können außerdem im Plastik enthaltene und potenziell schädliche und hormonell wirksame Chemikalien, wie z.B. Weichmacher, Flammschutzmittel oder UV-Filter, in die Umwelt gelangen.

Was es aus unserer Sicht braucht

Transparente Kennzeichnung: klarere Informationen zur Verpackung und möglichen Belastungen (zB Teebeutel aus Plastik).

Konsequente Einhaltung von Vorsorgeprinzipien: solange unsicher ist, wie sich Mikroplastik langfristig auswirkt, braucht es mehr Sicherheit durch strengere Regularien und Kontrollen.

Förderung nachhaltiger Verpackungslösungen: angesichts wachsender Umwelt- und Gesundheitsprobleme sollte der Fokus auf der Entwicklung alternativer, also plastikreduzierter oder plastikfreier, Verpackungsmaterialien liegen.

Konkret sollten Abfüllbetriebe für Flüssigkeiten in Flaschen (egal, ob aus Plastik oder Glas) ein hohes Maß an Sorgfalt zeigen und bestehende Prozesse zur Reduzierung des Eintrags von Mikroplastik verbessern. So könnten die Filtersysteme in solchen Betrieben optimiert werden. Dem Argument der höheren Kosten steht das Vorsorgeprinzip entgegen und dieses sollte aus Sicht der Konsument:innen stets Vorrang haben. Nötigenfalls durch verpflichtende Standards.

Jedenfalls sind weitere Studien, eine verfeinerte standardisierte Analytik und eine verbesserte Regulierung nötig, um die Belastung durch Mikroplastik zu verringern und die Gesundheit der Konsument:innen zu schützen.

Dazu sind öffentliche Gelder zusätzlich notwendig, da die Wirtschaft für solche Forschungen nur begrenzt Gelder zur Verfügung stellt. So könnte auch garantiert werden, dass alle Ergebnisse auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Quellen und Einsatz von Mikroplastik

In den letzten 70 Jahren ist die weltweite Kunststoffproduktion sehr stark gestiegen. Im Jahr 2023 wurden weltweit rund 414 Millionen Tonnen Kunststoff produziert. Im Vergleich zum Jahr 2008 bedeutet das eine Steigerung der weltweiten Kunststoffproduktion um rund 69%. Die Europäische Kommission hat sich dabei zum Ziel gesetzt, die Verschmutzung der Umwelt durch Mikroplastik bis zum Jahr 2030 um 30% zu reduzieren. So beschränkt etwa eine im Oktober 2023 in Kraft getretene EU-Verordnung[1] unter anderem die Verwendung von Mikroplastik in kosmetischen Mitteln. Die Verordnung versteht unter Mikroplastik organische, unlösliche und schwer abbaubare synthetische Polymermikropartikel unter 5 mm. Loses Glitter und sog. Mikroperlen bzw. Microbeads (abrasiv-wirkende synthetische Polymermikropartikel) wurden für die Verwendung in kosmetischen Mitteln sofort verboten, während für andere Anwendungen Übergangsfristen von 4 bis 12 Jahren gelten. Diese Fristen ermöglichen eine schrittweise Umstellung auf Alternativen, abhängig von der Produktkategorie, wobei abzuspülende Produkte schneller reguliert werden als verbleibende Kosmetika wie Lippen- und Nagelmittel.

[1]Verordnung (EU) 2023/2055 der Kommission vom 25. September 2023 zur Änderung von Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) hinsichtlich synthetischer Polymermikropartikel.

Tipps zur Vermeidung von Mikroplastik-Aufnahme

Gemeinsam mit dem Umweltbundesamt empfehlen wir:

Plastik und Wärme sind keine gute Kombination, ebenso wenig wie Plastik in Verbindung mit mechanischer Beanspruchung, wie beispielsweise starkes Schütteln, denn beide Fälle produzieren viel Mikroplastik. Daher sollte man Lebensmittel vor dem Erwärmen (z.B. in der Mikrowelle) aus Plastikbehältern entfernen und Lebensmittel in Plastik nicht langfristig lagern. Plastikflaschen sollten nicht in der Sonne stehen gelassen und heiße Getränke nicht aus Plastik- oder beschichteten Papierbechern getrunken werden.

Vermeiden sollte man auch Kaffeekapseln aus Plastik, Mixen in Plastikschüsseln, Plastikschneidbretter, Plastikmahlwerke bei Gewürzen und generell Einwegplastikflaschen, da dies auch der Ressourcenschonung und dem Klimaschutz zugutekommt.

Auch häufiges Verzehren von filtrierenden Tieren, wie Muscheln und Garnelen, kann eine erhöhte Mikroplastik-Aufnahme mit sich bringen.

Generell sind wenig verarbeitete Lebensmittel vorzuziehen, weil bei hoch verarbeiteten Produkten während der Herstellung wesentlich mehr potentielle Eintragungspfade für Mikroplastik bestehen.

Links

Links

Online-Rechner

- Versicherungsspesen-Rechner

- Tarifrechner Telefon& Internet

- Strom- und Gaspreisrechner

- Spritpreis-Rechner

- Resturlaubs-Rechner

- Maklerprovisions-Rechner

- Internet-Rechner

- Haushaltsbudget-Rechner

- Handy-Tarifrechner

- Fonito-Tarifrechner

- Festnetz- und VOIP- Rechner

- Bankenrechner

- Ampelrechner